Bien avant les boucles TikTok et les discours des Grammy Awards, l’humanité a découvert une vérité universelle : si vous donnez à quelqu’un un objet creux et des cordes, il trouvera le moyen de faire du bruit et d’appeler ça de la musique. C’est ainsi qu’entre en scène le oud, notre héros sans frettes, en forme de poire, dont le CV est plus long qu’une lignée royale et dont le son est si riche qu’il fait passer les instruments modernes pour des jouets en fer blanc.

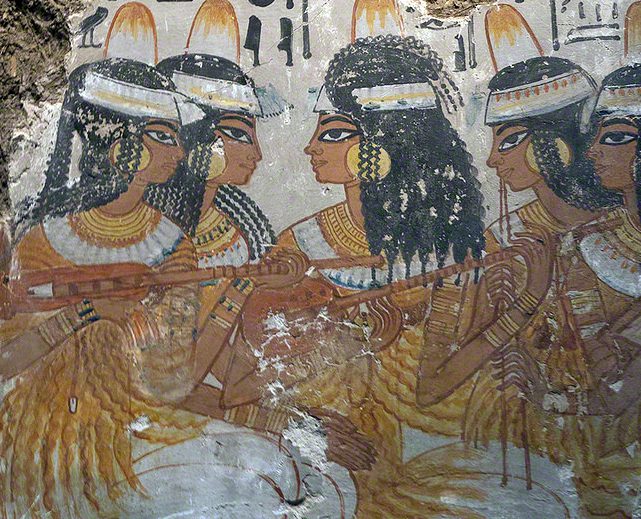

Ses racines sont aussi anciennes que l’amour. Les archéologues ont mis au jour des plaques d’argile provenant d’Ur (vers 2400 avant notre ère) représentant des luths à long manche, joués avec la même intensité chargée d’émotion qu’on retrouve aujourd’hui dans certains cafés hors de prix. Lorsque l’instrument atteint l’Égypte, vers 1500 avant notre ère, son manche s’est raccourci, son corps approfondi, et il est alors principalement joué par des femmes.

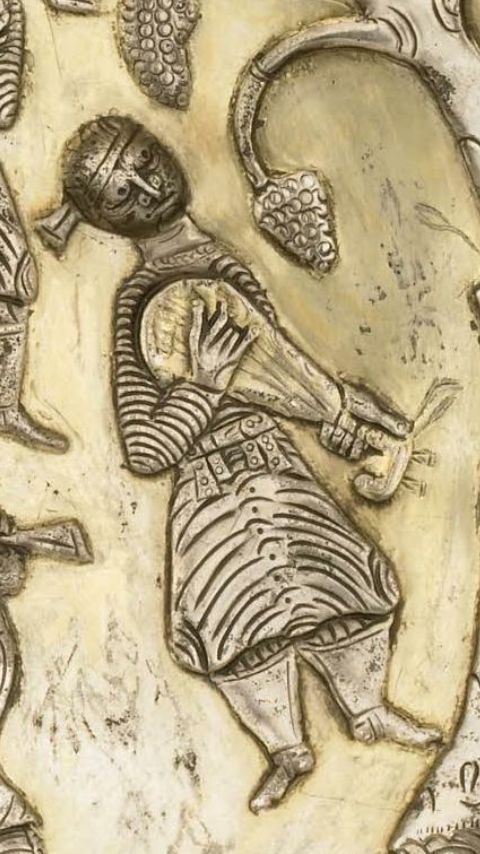

La légende attribue l’invention du oud à Lamech — oui, ce Lamech-là, quelques branches plus bas dans l’arbre généalogique d’Adam —, sans doute lors d’une réunion de famille particulièrement mélodramatique. Mais ce n’est qu’à l’époque de l’Empire sassanide en Perse (224–651 de notre ère) que des représentations précises apparaissent enfin, avec un instrument reconnaissable : sans frettes, arrondi et émotionnellement disponible.

À ce moment-là, le oud n’était plus seulement un instrument. C’était une vibration. Une présence sensuelle, mélancolique, résolument poétique — à moitié musique, à moitié métaphore — qui, au fil des siècles, allait coloniser les empires, redéfinir la musique de cour, et s’inscrire dans l’ADN de presque tous les instruments à cordes, du luth à la guitare.

Étymologie et spécificité

Le oud tire son nom de l’arabe al-ʿūd, qui signifie « le bois ». Pas « chant de l’âme », pas « harpe des cieux ». Juste… du bois. Un rappel que, parfois, la beauté n’a pas besoin d’étiquette.

En Perse, on l’appelait barbat — un nom qui évoque tantôt un cocktail médiéval, tantôt un personnage secondaire de Game of Thrones, mais qui désigne en réalité l’ancêtre direct de l’oud. Le barbat arborait un corps tout aussi arrondi et un manche plus long, ce qui en faisait le cousin plus élancé de la famille des luths — moins portable, sans doute, mais doté d’une esthétique plus ténébreuse.

Si vous vous demandez comment l’oud se distingue de ses lointains cousins — le saz, le tanbur, le luth européen — imaginez un dîner mondain où tout le monde porte corsets et perruques poudrées, et où l’oud débarque pieds nus, un verre de vin à la main et une dose de vibes. Contrairement au saz et au tanbur, qui s’en tiennent aux frettes (et donc à certaines limites émotionnelles), le manche court et sans frettes de l’oud lui permet de pleurer, d’errer et de microtonaliser chaque chagrin du système maqâm. Son corps est profond. Son timbre, plus encore.

Si on le compare au luth européen — fretté, guindé, ployant sous le poids de la respectabilité de la Renaissance — l’oud, lui, fait figure d’oncle cool, celui qui vous apprend à conduire une manuelle et à écouter Leonard Cohen sur vinyle. Là où le luth prêche l’harmonie, l’oud soupire en poésie.

L’oud est entièrement conçu autour de la nuance : des douelles en bois chaleureux qui forment une caisse de résonance aussi généreuse qu’un vieux conteur, et une touche sans frettes qui se plie, s’étire et se dérobe dans des microtons que l’Occident ne sait toujours pas vraiment noter.

Diffusion dans le monde islamique

Lorsque l’islam a commencé à s’étendre au VIIe siècle — par l’épée, le prêche et une poésie étonnamment entraînante — le oud s’est joint au voyage. Vous savez, chaque puissance mondiale exporte sa meilleure arme : Rome avait les routes, la Grande-Bretagne les bateaux, le monde islamique naissant avait le oud.

Alors que les armées et les marchands musulmans avançaient vers l’ouest avec une assurance déconcertante, le oud les suivait comme un bagage culturel à main. Des cours étincelantes de Bagdad aux médinas nord-africaines, il ne s’agissait pas seulement d’un son — c’était un statut. Si vous étiez quelqu’un avec un turban et du goût, soit vous jouiez de l’oud, soit vous payiez quelqu’un pour le faire à votre place.

C’est là qu’entre en scène Ziryab, la Beyoncé de la Cordoue du IXe siècle. Polymathe au panache de Prince et au parcours digne de Marco Polo, Ziryab fuit Bagdad après avoir éclipsé son maître (drame classique de naissance d’une étoile), débarque en Al-Andalus et révolutionne aussitôt la scène locale. Il ajoute une cinquième corde à l’oud, remplace le médiator en bois encombrant par une plume d’aigle (car la subtilité, c’est pour les amateurs), et transforme l’Ibérie en véritable Coachella de la théorie musicale médiévale.

Il fonde aussi le tout premier conservatoire de musique en Europe — car pourquoi se contenter de jouer du oud quand on peut bâtir une dynastie autour de lui ? Grâce à Ziryab, l’instrument s’ancre dans la musique andalouse comme un tatouage inexplicable mais absolument nécessaire. Finalement, le oud se glisse entre les mains européennes par le biais des croisades — preuve que si l’on envoie des chevaliers à l’Est assez longtemps, ils finiront par revenir avec des accords étranges et des regrets exotiques.

C’est ainsi que le oud devient laúd en Espagne, puis le luth, puis l’inspiration d’un millier de portraits Renaissance où des hommes en collants grattent des airs mélancoliques sur le désir chaste. On pourrait dire que sans le oud, la musique occidentale serait restée un chant grégorien a cappella.

Design et artisanat

Fabriquer un oud, ce n’est pas de la menuiserie. C’est de la sorcellerie avec une touche de trouble obsessionnel compulsif. On ne se contente pas de construire un oud ; on le conjure — en pliant des bandes de noyer, d’érable ou de palissandre comme si l’on tentait d’extorquer des secrets à un arbre. Le résultat ? Un corps aux courbes si élégantes qu’il aurait pu se faire arrêter dans la Florence du XVIIe siècle.

Le bol emblématique du oud, en forme de poire — appelez-le « caisse de résonance » si vous aimez l’euphémisme — est assemblé à partir de près d’une vingtaine de douelles en bois courbé, chacune collée avec le soin d’une personne en train de désamorcer une bombe. Cette chambre de résonance profonde est ensuite coiffée d’une table en épicéa ou en cèdre, appelée table d’harmonie, qui constitue en quelque sorte les cordes vocales du oud. L’épicéa est souvent privilégié, car il vibre comme s’il avait été personnellement insulté.

Parlons aussi des rosettes — ces ouvertures sculptées, finement travaillées, qui ressemblent à des napperons médiévaux mais remplissent à la fois une fonction de projection acoustique et d’ornementation. On trouve généralement une grande rosace centrale, parfois encadrée de deux plus petites, telles des choristes à l’ossature plus avantageuse.

Vient ensuite le manche — court, trapu et résolument dépourvu de frettes. Il ne vous dicte pas où poser vos doigts : il vous fait confiance. Ce qui peut être libérateur… ou profondément humiliant, selon votre assiduité à l’entraînement. À l’extrémité de ce manche se dresse le chevillier, incliné vers l’arrière avec la hargne de quelqu’un qui vient d’entendre une opinion exécrable et n’a pas réussi à dissimuler sa réaction. Il accueille onze cordes réparties en six chœurs : cinq paires accordées à l’unisson et une corde grave solitaire, probablement pour ajouter une touche de drame.

Et pourtant, malgré sa beauté baroque, le design du oud n’a guère changé en mille ans. Pourquoi l’aurait-il fait ? Il était parfait dès sa naissance. Les anciens luthiers de Damas savaient ce qu’ils faisaient — et par « savaient », j’entends qu’ils fabriquaient des instruments d’une telle richesse sonore que les artisans d’aujourd’hui murmurent encore leurs noms comme des sortilèges interdits.

Au cours de l’âge d’or de la facture du oud (qui, comme la plupart des âges d’or, s’est achevé juste au moment où l’on a commencé à y prêter attention), des maîtres comme Manolaki d’Istanbul et la famille Nahat de Damas ont créé des instruments si exquis qu’ils vivent aujourd’hui dans des vitrines… ou sur les genoux de virtuoses en larmes. Les luthiers modernes, du Caire au Canada, poursuivent toujours cette quête de perfection acoustique quasi divine.

En résumé ? Un bon oud ne se contente pas de produire un son. Il respire. Il murmure. Et, bien joué, il peut faire taire des conversations en trois langues à la fois.

Laisser un commentaire